私にとってのムササビ観察

個人的な目標について

私はほぼ固定されたナワバリを持つメスムササビの分布を調べ、高尾山全体のムササビの活動を知ろうとしています。

課題としては、ムササビはほとんど同じ顔をしており、個体識別が難しい事が上げられます。

なんとなくA個体B個体と見分けれても、明確なエビデンスにはなりません。しかも夏毛と冬毛で顔付きも大きく変ってしまいます。

その打開策として赤外線撮影を応用しようと考えております。

赤外線を利用した撮影について

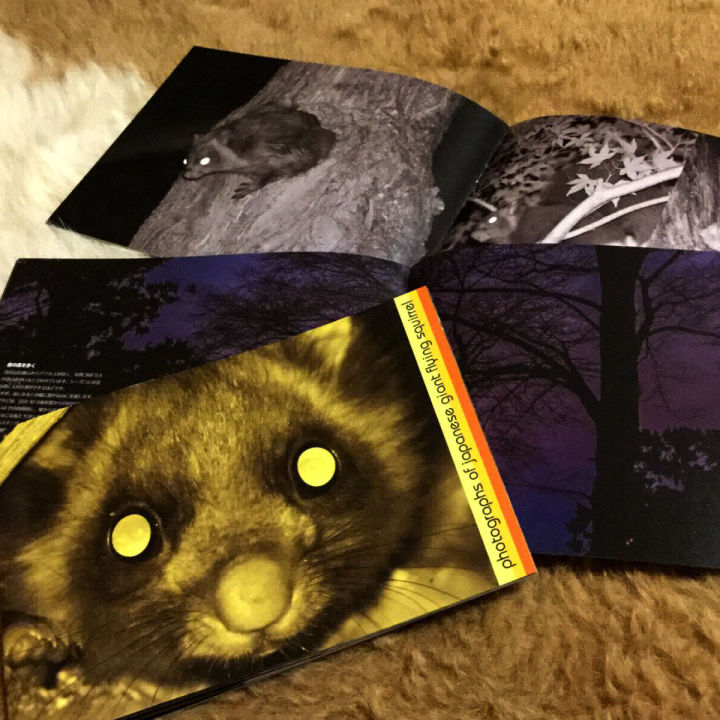

私の写真や動画はほとんどがモノクロです。

これは目に見える普通の光ではなく、赤外線を使った撮影を行っているからです。ムササビは不用意に光を当てるとすぐに逃げてしまいます。ですが、赤外線の光は見ることができませんので、カメラを通して普段通りの姿を観察することができるのです。 高尾山で、でっかいライトを乗せたカメラを持っている人がムササビを追っていたら多分私です。お気軽にお声がけ下さい。

ストロボでのカラー撮影について

赤外線撮影は、ムササビの自然な行動を捉える事にとてもアドバンテージがあります。ですがモノクロの荒い画像になってしまうため情報量が少なく個体識別には向いていません。

そこで個体識別が必要な場合はストロボを使った撮影も行います。

撮影する側としてはムササビへのプレッシャーを最小限にしたく、個人的には以下の設定を最大光量としています。

ISO3200でF4

この数字は経験上、高尾山のムササビがそれほど嫌がらないギリギリのラインです。

特にメスムササビは人を避ける傾向が強く、この明るさでも逃げてしまうことが多々あります。

散歩の達人2018年10月号

高尾山での簡単ムササビ観察が紹介されました。

小さなコラムですが、書店やコンビニ等で見かけたらちょっとめくっていただけると幸いです。(多分、高尾山近辺の書店では在庫があると思います)

メインの高尾山特集は読み応えと情報量のバランスが絶妙でオススメですよ。